Il diario del traduttore

(da Lungo Canale Mussolini, Antonio Pennacchi e la sua opera, ed. Rino Caputo, Mondadori, 2021)

(Tradotto dal danese da Bruno Berni)

24 agosto 2013, Louisiana Literature

Mentre ci godiamo un rinfresco nel padiglione sulla spiaggia di Louisiana, prima dell’incontro col pubblico, Lene ci fa notare come la storia dell’irritazione degli ambientalisti per il trattamento col DDT nelle Paludi Pontine, che ha danneggiato la consistenza delle poiane, ricordi la discussione sui lavori di contenimento delle inondazioni eseguiti sulla costa occidentale dello Jutland meridionale nel 1979-1981: gli ambientalisti di Copenaghen ritenevano che la natura dovesse badare a se stessa e temevano che arginando una zona umida lungo la costa si rischiasse di danneggiare le aree di riposo degli uccelli migratori. Gli abitanti della regione invece avrebbero voluto evitare che le loro case, le fattorie e le coltivazioni fossero inondate e le pecore morissero annegate (e inoltre si scoprì poi che gli uccelli migratori erano indifferenti).

Antonio afferra l’idea. Poco dopo, seduti di fronte al pubblico, che anche per un ospite non del tutto in confidenza con il panorama culturale danese né abituato a interpretare i codici dell’abbigliamento danese, è chiaramente più affine agli ambientalisti della capitale e agli amici italiani delle poiane che ai contadini dei terreni acquitrinosi dello Jutland occidentale e ai coloni dell’Agro Pontino, si lancia imperturbato in un paragone tra i due conflitti. Dopo una lode del DDT, «che rese possibile vivere e lavorare nell’Agro Pontino senza timore della malaria», dichiara che se la scelta è tra le persone e gli animali, lui è sempre dalla parte delle persone. «Ma ci mancherebbe altro, gli ambientalisti possono prendersi tutte le zanzare che vogliono… a casa loro, purché io possa farne a meno! E perciò è proprio come nel vostro Jutland, dove anche i contadini vorrebbero tenere pecore e campi liberi dal mare, qualsiasi cosa ne pensi la gente qui a Copenaghen». Non è esattamente un punto di vista apprezzato dal pubblico copenaghese interessato alla letteratura e all’arte, ma viene esposto con un bagliore nello sguardo e una sfacciataggine che riescono a farlo accettare. Del resto abbiamo scaldato l’ambiente con un’introduzione che deve aver fatto intuire a tutti che non sarebbe stata necessariamente facile: «È bello che tutto qui sia così verde, bello vedere tutte quelle biciclette ecologiche, ma lo sapete di cosa sono fatte le biciclette? Sono fatte d’acciaio! Perciò senza miniere e acciaierie non ci sarebbero biciclette».

7 novembre 2015

A tarda sera arriva una mail di nostra figlia, Amalie, che studia a Bologna con l’Erasmus. Ha allegato la foto di alcuni giovani che salutano con un ampio sorriso. Nel campo oggetto c’è scritto “Tipi felici” e il testo recita nella sua brevità: «Sono di Latina e non riescono a credere che tu abbia tradotto Canale Mussolini! Ti mandano mille saluti e ringraziamenti!». In seguito Amalie racconta che quando, durante una chiacchierata con alcune casuali conoscenze incontrate in un bar, era venuto fuori che suo padre aveva tradotto Canale Mussolini, l’entusiasmo non finiva più. Per quei nuovi amici di Amalie significava molto che con i suoi romanzi Antonio avesse fornito a Latina un mito di fondazione trasformando la città in cui erano cresciuti, che da un luogo al quale non molti italiani s’interessavano era diventata un luogo con una storia grande e avvincente, conosciuto ormai dai lettori di tutto il mondo. Quella sera ad Amalie erano state offerte molte birre.

7 aprile 2016, Università di Århus

L’incontro del pomeriggio ha il titolo «Memorie di conflitti in letteratura» e il testo di presentazione pone l’interrogativo: «È possibile scrivere un romanzo su un’epoca densa di conflitti come il Fascismo e la seconda Guerra Mondiale senza schierarsi? È necessario farlo?». Uno dei danesi presenti, una donna, chiede se non sia un problema mostrare un fascismo idilliaco descrivendo i fascisti come persone normali e magari persino simpatiche e sottolineando che il regime coltivava la terra, aveva donato fattorie ai contadini privi di proprietà, aveva costruito città, ecc. Naturalmente non è la prima volta che Antonio si sente porre quella domanda e quella critica e non c’è bisogno di aver trascorso molte ore in sua compagnia per essere in grado di riconoscere i segni della sua irritazione: prima rimane seduto immobile a osservare la donna che ha fatto la domanda per un tempo che appare quasi inquietante, poi si china un po’ avanti e si toglie il berretto… e allora sappiamo che si mette male. Quella che riceve la poveretta non è proprio una sgridata, ma comunque è una risposta un bel po’ più aspra di quanto solitamente permetta la cortesia accademica: ma l’ha letto il libro? E in tal caso ha capito cosa c’è scritto? Perché se l’ha fatto deve aver notato che c’è dietro un bel po’ di impegno per descrivere la violenza assassina dei fascisti e i massacri di Addis Abeba e Debre Libanos, l’antisemitismo e la catastrofale entrata in guerra a fianco di Hitler. Forse non si è soffermata su questi aspetti? Dopo aver sparato questa prima bordata, Antonio continua in tono più moderato spiegando che un punto essenziale nei suoi libri è proprio che i singoli individui possono essere rispettabili e coraggiosi, persino simpatici e guidati da buone intenzioni e nobili ideali, anche se dobbiamo considerare come sbagliata e dannosa la causa che servono con le loro azioni. E che chi è dalla parte giusta può anche essere un farabutto. E sì, il fascismo diede terre ai contadini e trasformò le paludi in un luogo in cui la gente può vivere e lavorare, e perciò era naturale che la famiglia Peruzzi e tutti gli altri fossero diventati fascisti. «Altrimenti che diavolo sarebbero dovuti diventare? Ognuno di noi ha dei motivi per ciò che fa».

Un altro dei presenti mi chiede come ho trattato l’uso che Antonio fa dei dialetti nel romanzo. Ottiene una risposta piuttosto lunga, perché è una questione che m’impegna molto, soprattutto perché mi sembra che in Canale Mussolini, parte seconda, Antonio abbia esasperato l’uso del dialetto. I personaggi parlano ancora i diversi dialetti delle zone di origine o le varianti regionali dell’italiano standard, ma anche i molti personaggi storici che ora popolano il romanzo, e che sicuramente non parlavano veneto – per esempio il trentino Alcide de Gasperi e il piemontese-genovese Palmiro Togliatti, per non parlare di Iosif Stalin, Adolf Hitler e Franklin D. Roosevelt – parlano anche loro lo stesso dialetto della famiglia Peruzzi e dei loro vicini. Questo naturalmente ha un forte effetto comico e ci ricorda che qui la storia del mondo è osservata con una prospettiva molto prosaica. In linea di principio avrei potuto scegliere di rappresentare ciascun dialetto italiano con un determinato dialetto danese, in modo che il veneto sarebbe diventato il dialetto dello Jutland meridionale, il romano una qualche variante del copenaghese, il romagnolo un idioma della Selandia centrale, mentre gli abitanti dei villaggi dei monti Lepini avrebbero parlato il dialetto di Thy. O delle combinazioni completamente diverse. Ma ho scelto di non farlo, un po’ perché temevo che i miei lettori non avrebbero compreso le differenze, un po’ anche perché avevo paura che il risultato sarebbe stato comico nella maniera sbagliata, perché i lettori danesi non sono abituati a vedere il dialetto in letteratura nella stessa misura in cui vi sono avvezzi i lettori italiani. Invece ho scelto la soluzione più pragmatica di far parlare a tutti i personaggi una sorta di danese standard con segni dell’oralità, diverse caratteristiche fonetiche o grammaticali e tratti occasionali, ma non sistematici, di dialetti danesi oppure l’imitazione della pronuncia dialettale italiana nelle parole danesi, a seconda del personaggio e della circostanza. In alcuni casi – per esempio se i personaggi non riescono a capirsi perché si parla dialetto – ho conservato le espressioni dialettali italiane. Se il punto è che quanto viene detto è incomprensibile ai personaggi italiani, va bene che sia così anche per i lettori danesi.

L’impronta dialettale – e in genere l’impronta orale – non sono solo una questione di parole. Si può ottenere molto scegliendo espressioni che per così dire spingono “verso il basso” la lingua in direzione di un registro concreto, non astratto, privo di solennità, campagnolo e fisico. I personaggi di Antonio hanno molte espressioni del genere, ma aggiungendo qualcosa di più in traduzione si può forse compensare in parte la mancanza di un vero dialetto. E poi è possibile provare, naturalmente senza esagerare, a trovare parole ed espressioni danesi che abbiano una chiara impronta regionale o dialettale. Fui molto contento quando una collega interprete al parlamento europeo s’irritò tanto per qualcosa da esclamare «Sådan noget kattepis!», ovvero «Ma che piscio di gatto!». Nessuno dei personaggi di Antonio dice mai piscio di gatto o qualcosa del genere, ma le loro incarnazioni danesi lo dicono piuttosto spesso. Un recensore sensibile a certe cose mi fece felice notando che era difficile «resistere a un Mussolini che dentro di sé pensa “Ma che piscio di gatto” mentre la sua dittatura gli crolla intorno».

8 aprile 2016

Il soggiorno a Århus è organizzato da Øjvind, che ha scritto la tesi su Canale Mussolini e non è solo energico e intraprendente, ma anche molto ospitale. Si è fatto prestare un pulmino dall’università cosicché noi – Øjvind che fa da autista, la sua fidanzata italiana Rosa, Antonio, Ivana, Lene e io – dopo i diversi eventi a Århus possiamo andare un po’ in giro a vedere lo Jutland. Tra l’altro dobbiamo vedere gli argini nella zona sudovest della penisola, e visto che siamo da quelle parti faremo anche visita a Brøns, dove hanno vissuto i nonni di Lene.

Attraversando lo Jutland passiamo una quantità di ‘centri abitati’ – per ora chiamiamoli così – grandi e piccoli che danno l’occasione di parlare un po’ di un problema di traduzione che durante l’incontro di ieri all’università non c’è stato il tempo di affrontare: fin dalla sua fondazione Latina è stata una città e ci sono altri centri sui monti intorno all’Agro Pontino, ma sono soprattutto paesi, mentre nel territorio riconquistato furono fondati diversi borghi ai quali si aggiungono inoltre alcuni villaggi. Le diverse definizioni non caratterizzano solo una gerarchia basata sulle dimensioni e sul numero degli abitanti, ma dicono anche qualcosa di quanto sia concentrato o sparso l’abitato, e di quali funzioni e istituzioni possa offrire: osteria, locanda, drogheria, farmacia, caserma dei carabinieri, ufficio postale, chiesa, cassa di risparmio, banca, uffici comunali, ecc. Nel normale uso quotidiano, in danese abbiamo in pratica solo by, che definisce la parte alta della scala, e landsby, che definisce quella bassa, ma con un certo grado di sovrapposizione e senza limiti chiari in confronto ai concetti italiani. Questa carenza, così irritante per il traduttore, è dovuta forse a basilari differenze nella storia degli insediamenti danesi e italiani e alla cultura dei centri più grandi o più piccoli, o forse al fatto che il danese, come le altre lingue germaniche, ha dei verbi molto precisi e densi di significato, ma sostantivi piuttosto ampi e vaghi, mentre nelle lingue romanze è il contrario. Indipendentemente dal motivo, questo è stato un problema sorprendentemente fastidioso che ho provato a risolvere associando alle due definizioni danesi, un po’ ampie, diversi aggettivi o piccole spiegazioni aggiunte con discrezione che rendono comprensibile al lettore di quale tipo di by o landsby si tratti. Come si fa in danese.

Anche se Brøns ha una chiesa molto grande e bella con dei fantastici affreschi dell’epoca della Riforma, una locanda, un negozio che tratta macchinari agricoli, un collegamento ferroviario col resto del mondo (sebbene il bell’edificio della vecchia stazione sia stato abbattuto da tempo), non c’è dubbio che con i suoi soli 425 abitanti e il suo tipo di insediamento molto sparso non è definibile come by, ma piuttosto come landsby. Non mi è del tutto chiaro se nell’universo di Canale Mussolini sarebbe un villaggio o un borgo.

Ci fermiamo davanti alla bella casa col tetto di paglia in cui Lene ha trascorso una parte delle vacanze della sua infanzia come ospite dei nonni. Lei racconta la loro vita dura e faticosa che ancora negli anni Sessanta e all’inizio dei Settanta, quando frequentava quel luogo, era molto lontana dall’esistenza della gente nelle città più grandi, dove era già arrivata la modernizzazione della società, per non parlare poi di Copenaghen. Alla fine degli anni Quaranta i nonni, che già avevano quattro figli, avevano adottato un gruppo di tre gemelli la cui madre – cognata del nonno – era morta di parto e il cui padre – suo fratello – non era in grado di occuparsene. Nel vicino cimitero abbiamo visto le lapidi di due dei sette figli, morti entrambi molto giovani, uno di leucemia, l’altro quando il trattore del padre, che il bambino stava guidando, s’era rovesciato su un pendio.

Quando Øjvind sta per rimettere in moto, Antonio lo ferma: «Che stai facendo? Lene deve entrare a vedere la casa!». Ivana non è d’accordo: non ne abbiamo parlato con l’attuale proprietario e Lene non sa chi ci abita ora, non si può semplicemente fare irruzione in casa di sconosciuti. Noi siamo per lo più d’accordo con Ivana, ma mentre la discussione va avanti nel pulmino, Øjvind riesce ad allontanarsi e pochi minuti dopo torna a dirci che ha parlato col proprietario e che siamo i benvenuti se vogliamo dare uno sguardo. Ivana scuote un po’ la testa ma Antonio ha l’aria di pensare che fosse l’unica cosa naturale e ragionevole da fare.

Come è comprensibile, il proprietario – un giovane che ha lavorato qualche anno come giardiniere a Copenaghen, ma ora è tornato nei luoghi dove è nato – ha l’aria un po’ sorpresa per quell’invasione straniera, ma ci accoglie con gentilezza e ci mostra la casa. Nella struttura si scorge ancora l’originale suddivisione con l’abitazione da una parte, la porta carraia al centro e la stalla dall’altra parte. Molto simile all’organizzazione delle fattorie dei Peruzzi. Durante l’infanzia di Lene nella stalla c’erano ancora gli animali e in un angolo c’era ancora un piccolo vano simile a un armadio con il gabinetto dove la carta 00, terribilmente rigida e tagliente, faceva del suo meglio per guastare la gioia vacanziera dei nipotini. Ora la stalla è stata trasformata in sala per la TV e le feste, ma la cucina è ancora come allora. Lene è contenta di vedere che muri e credenza sono stati riverniciati di bianco, mentre cornici e bordi sono di un bell’azzurro come la struttura in legno all’esterno della casa.

I ricordi e le storie si affollano e mentre Lene indica e racconta, Antonio mi dà un colpo di gomito e sussurra: «È commossa? È commossa? Io sì! Sento i morti che ci volano intorno!».

La visita nello Jutland meridionale si conclude a Ribe, spesso considerata la più antica città della Danimarca e in ogni caso una delle più belle. Vediamo la cattedrale, il centro storico quasi deserto nella luce bassa e dorata del tardo pomeriggio, e la colonna che indica l’altezza raggiunta dall’acqua nel corso delle inondazioni registrate nella storia della città. L’anello più alto, posto a sei metri sopra il livello normale dell’acqua, ricorda un’inondazione nel 1634 che costò la vita a diverse migliaia di persone, ma ancora nel 1976 la popolazione delle aree più esposte dovette essere evacuata.

Sono tutti luoghi belli e interessanti, ma ciò che cattura davvero l’attenzione di Antonio è una conversazione tra due uomini che si incontrano per strada proprio mentre passiamo. Gli sussurro all’orecchio la traduzione del dialogo finché siamo a una distanza che lo rende possibile. Uno ha vissuto per anni a Rømø, nel mare dei Wadden, di fronte alla costa dello Jutland, ma ora ha venduto la casa sull’isola e ha comprato invece un appartamento a Ribe. «Eppure è bello a Rømø» gli dice l’amico sorpreso. «Certo,» è la risposta, «ma vivere laggiù in inverno è esasperante!». La natura può anche essere bella da vedere, ma in fondo è dura e lunatica. Gli uomini appartengono alla città.

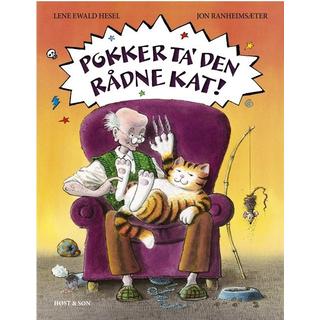

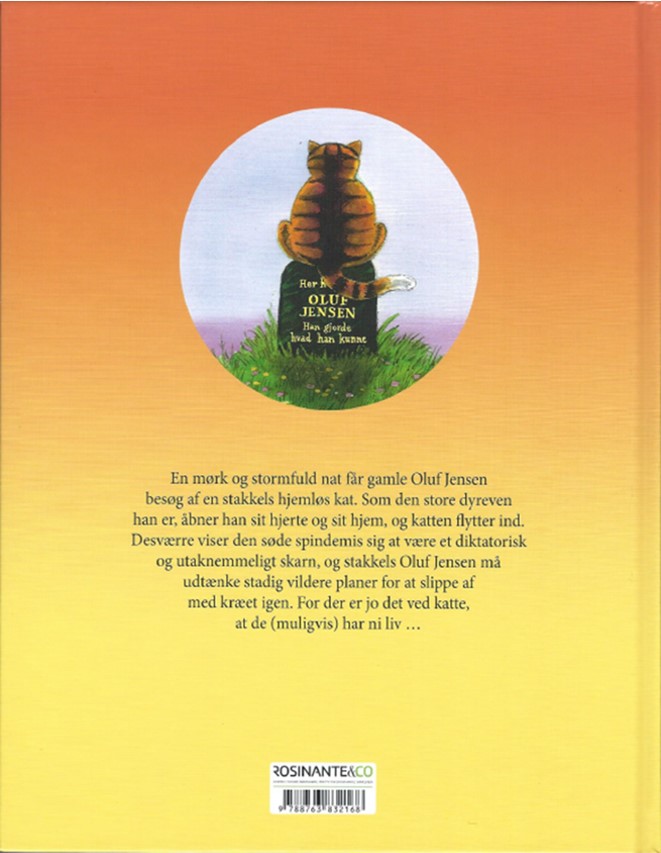

Verso sera, quando torniamo a Århus, Rosa e Øjvind ci invitano a cena nel loro gradevole appartamento. Come dono per i padroni di casa Lene ha portato una copia del suo libro per bambini, Pokker ta’ den rådne kat. È una storia in versi di umorismo nero che parla del simpatico vecchietto Oluf Jensen che in una notte buia e tempestosa dà ospitalità a un gatto, ma presto si rende conto che l’animale è invadente e distruttivo e minaccia di fargli a pezzi la casa. Il libro descrive i tentativi sempre più spettacolari – e i catastrofici fallimenti – di Oluf Jensen di togliere di mezzo l’animale e finisce col gatto che, sulla quarta di copertina, siede grasso e trionfante su una lapide con l’iscrizione “Quivi giace Oluf Jensen. Fece quello che poté”. Il mio sommario riassunto della storia, del tutto priva di sentimentalismi, e soprattutto le illustrazioni splendide – e splendidamente macabre – di Jon Ranheimsæter conquistano Antonio, che dichiara su due piedi di voler tradurre il libro in italiano. Ci guardiamo un po’ di sottecchi e poi uno di noi dice: «Certo, bella idea, Antonio, ma tu non sai il danese…». «Questo è un problema che si può risolvere» è la risposta. La soluzione è che io produco una traduzione molto letterale in italiano, riga per riga, provvista di note che spiegano i giochi di parole e le battute di Lene in danese, le citazioni letterarie e le allusioni alla cultura quotidiana danese, poi Antonio compone la sua narrazione in versi – Brutto gatto maledetto – che si rivela sorprendentemente fedele all’originale di Lene. È un progetto divertente che in corso d’opera getta luce su alcune interessanti differenze culturali tra la Danimarca e l’Italia. Per esempio mentre i gatti danesi hanno nove vite, quelli italiani ne hanno solo sette. In molti contesti traduttivi potrebbe essere indifferente, ma la storia di Lene è appunto costruita su otto tentativi di uccidere il gatto e questo ha un senso se l’animale ha nove vite, non se ne ha solo sette. Dopo un intenso scambio di mail – delle quali la parte di Antonio, che è un animale notturno, è inviata soprattutto mentre io e Lene dormiamo – Lene e Antonio si accordano sul fatto che non si può fare a meno di nessuno degli ingegnosi metodi di Oluf Jensen e che anche il suo gatto deve avere nove vite. Anche la lapide sulla quarta di copertina si rivela un problema, almeno per Mondadori, che ne farebbe volentieri a meno. Non ci viene mai spiegato se credono che il disegno spaventerà i bambini o se piuttosto sono convinti che i genitori e i nonni che devono comprare il libro per figli e nipoti penseranno che è troppo lugubre per i piccoli, o se forse loro stessi hanno un rapporto troppo superstizioso con le lapidi. Però Lene e Jon considerano la lapide una parte inevitabile del racconto, perciò finisce che viene spostata in una posizione più discreta all’interno del libro e sulla quarta di copertina è sostituita da un bel disegno drammatico del gatto che sta divorando un pesce rosso.

In occasione della pubblicazione di Brutto gatto maledetto Antonio compare in diversi programmi televisivi e radiofonici in cui discute con vari animalisti. In uno di questi lo sentiamo usare una storia che ha assorbito quando gli abbiamo raccontato le dichiarazioni di un opinionista danese sui lupi in natura: «È così che capita con la natura e gli animali selvatici e quel genere di cose: è più bello vederli a distanza. In Danimarca i lupi sono ricomparsi nel paesaggio ed è un tratto caratteristico che più le persone vivono lontano dai luoghi in cui vivono i lupi, più amano quegli animali. A Copenaghen amano molto i lupi che vanno in giro nello Jutland, ma nello Jutland non sono altrettanto entusiasti».

4 dicembre 2016

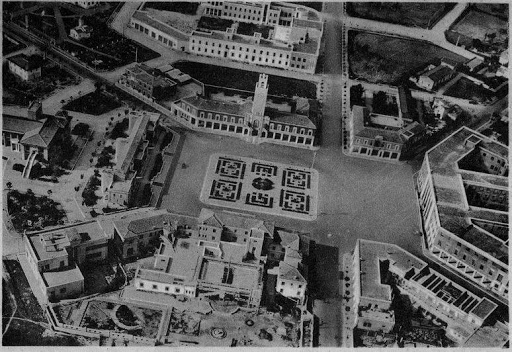

Quando io e Lene andiamo a trovare Antonio e Ivana a Latina, mi colpisce – con tutto il rispetto per Latina – quanto ogni cosa mi sembri stranamente piccola. Da un punto di vista obiettivo non c’è nulla di sottodimensionato nei palazzi della città e negli edifici pubblici a due, tre, cinque o più piani – per non parlare della Torre Pontina – e San Marco non è una chiesa piccola e le strade sono molto ampie. Eppure la realtà fisica è in una scala molto diversa e molto più modesta dell’impressione che mi avevano lasciato Canale Mussolini e Canale Mussolini, seconda parte. Nei racconti di Antonio la città è descritta come viene vista dai coloni che la paragonano ai borghi circostanti o ai loro poderi oppure alle fattorie e agli alloggi contadini delle loro regioni di origine. La loro prospettiva forma le immagini che è costretto a farsi il lettore che non conosce la città. A questo si aggiunge – ed è altrettanto importante – che le grandiose descrizioni del colossale apporto di manodopera umana necessario per prosciugare le paludi, coltivare la terra e renderla abitabile, unito alla funzione letteraria della città come centro e palcoscenico non solo della vita della stirpe dei Peruzzi ma della storia italiana del Novecento e cornice di un’infinità di racconti che nell’interpretazione di Antonio vengono elevati dal livello aneddotico a quello leggendario, rende la Latina di Canale Mussolini un luogo quasi mitico che forse solo chi è cresciuto in città è in grado di far coincidere del tutto con la realtà concreta.

Nella nostra visita a Latina è inserito naturalmente un pranzo all’Hotel Impero. Quando entriamo nel locale, Antonio ci presenta a un signore un po’ robusto, dall’aria gentile, con un’elegante camicia bianca, seduto da solo a un tavolo, dove sta aprendo con impressionante precisione un bel pesce che apparentemente rappresenta la portata principale del suo pranzo domenicale. Antonio ci spiega che quell’uomo è il suo medico, che lo cura ogni volta che ha scritto un nuovo libro. «Quando scrivo mi ammalo sempre. Ma devo accettarlo. Devono essere scritte, quelle storie». Antonio continua a raccontare che il suo medico è specializzato in neurologia, in passato ha fatto il neurochirurgo nel locale ospedale e a suo tempo era attivo nell’allora Movimento Sociale Italiano, che a Latina era forte, cosa che non sorprende. «Quando aveva terminato un’operazione al cervello e stava per richiudere la scatola cranica, gridava dentro: “VOTA MSI!”». Ogni volta che racconto la storia – e sono pochi i miei amici e conoscenti che non l’hanno sentita anche diverse volte – mi sembra di sentire il rumore secco del coperchio che viene chiuso sul cranio, che ancora riecheggia del grido del chirurgo.